LA DEPRESIÓN EXÓGENA/CONTINUACIÓN

Vivimos en una sociedad que es una auténtica selva. No deberíamos sentirnos culpables de estar enfermos en una sociedad que lo está hasta la médula de los huesos, parafraseando a Krishnamurti. Pero ella sí se sentía culpable, muy culpable y no era capaz de tomar la decisión que tal vez la hubiera salvado del abismo. No podía renunciar a un trabajo de funcionaria que tanto le había costado conseguir. El mercado laboral está como está y entonces puede que no estuviera peor que ahora, el reino de la temporalidad, pero no era un verde campo de alfalfa donde ponerse las botas, especialmente para las mujeres. Todos conocemos la situación de la mujer en esta sociedad, en el mundo laboral, social y en todos los mundos posibles. La entiendo ahora y la entendí entonces, por eso me limité a exponerle que debería reflexionar sobre si le merecía la pena conservar un trabajo que la estaba hundiendo en una terrible depresión.

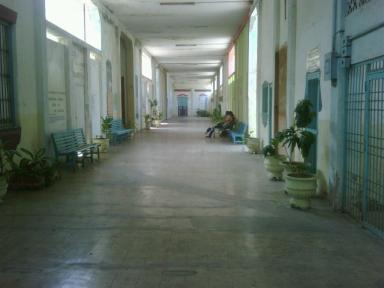

Recuerdo que en un horario de visitas, que solía ser a la hora del café, vino a buscarme para presentarme a su esposo. Esto me hace pensar que tenía confianza en mí, sino es que me consideraba claramente un amigo. Su marido era un hombre joven, alto, fuerte, un osote, que tenía de bonachón, de bondadoso, todo lo que tenía de fuertote. Esa es la impresión que me dio, y que quería tanto a su mujer que se sentía muy triste e incapaz de hacer algo por quien tanto quería. Seguro que él comprendía, tan bien como yo, que aquel trabajo estaba acabando con la psiquis de su amada, pero no podía forzarla a tomar esa decisión porque de alguna manera comprendía que respetar la libertad del ser querido era mostrarle su amor y que aquella decisión era de su esposa y no suya. No estuve mucho con ellos porque a pesar de la gentileza de aquella mujer, debería aprovechar las dos horas de visita para pasarlas con la persona más importante para ella. Cuando estás internado en un centro psiquiátrico las horas de visita de los seres queridos son como un balón de oxígeno, que te permite respirar un poco de aire puro antes de regresar a ese aire contaminado por la enfermedad que es como un miasma que respiras sin darte cuenta y que va matando tus células por dentro, una a una, hasta que un día ya no tienes fuerza ni para levantarte de la cama.

La sensación que tuve todo el tiempo que conocí a aquella mujer es que allí no pintaba nada. Digamos que no era uno de los “nuestros”. No era una enferma mental típica ni tenía nuestras patologías tan características. Era como si hubiera caído a la fosa-trampa de algún cazador en un descuido, tras haberse perdido en la selva. Por lo que llevo observando toda mi vida como enfermo mental, se nos distingue a la legua. Cuando conozco a un hermano enfermo mental no pasa mucho tiempo sin que advierta algún rasgo de conducta patológica tan típica en nosotros, es como si lleváramos pintado en la frente el tatuaje que nos distingue. En cambio los que han caído enfermos por alguna causa exterior, por un trauma que ha originado una depresión profunda, pueden estar encerrados en un psiquiátrico, pero no son de los nuestros, lo mismo que quien padece una gripe, aunque la fiebre le haya subido mucho, no es lo mismo que un enfermo terminal de cáncer. De la gripe te puedes curar, casi siempre, pero solo te curas de un cáncer terminal si se produce un milagro. Sin embargo lo mismo que la gripe puede desembocar en una neumonía y todos los síntomas se agravan hasta llegar a peligrar tu vida, cuando una depresión exógena se mantiene en el tiempo y se va agravando, puede desembocar en una enfermedad mental.

Todos hemos oído hablar de casos dramáticos. Fallece un ser querido y alguien, considerado como la solidez mental personificada, no puede soportar el luto y cae hasta el fondo del abismo de la desesperación, su depresión se va agravando, día tras día, hasta terminar hecho una piltrafa, incluso llegando a la demencia. La mente, la psiquis humana es muy frágil, es como un cristal que puede aguantar una gran tormenta pero al que una piedrecita lanzada por un niño hace quebrarse en mil fragmentos. El fallecimiento de un ser querido, el maltrato continuado, un trabajo infernal que tienes que soportar durante el resto de tu vida, pueden hacer que subas al tiovivo infernal y empezar a dar vueltas y más vueltas, como hacemos las personas con enfermedad mental, hasta que llega un día en que algo tan sencillo como dar un saltito y bajarte del tiovivo se convierte en un imposible. La mente entra en bucle, el disco de vinilo se raya por un gesto, un despiste, y ya sabes que cuando lo pongas, al llegar a la canción rayada, tienes que levantar la aguja y pasarla al siguiente surco o el sonido se repetirá hasta crisparte los nervios.

La vida en esta sociedad inhumana, competitiva, donde tienes que luchar constantemente por sobrevivir, es terreno abonado para la enfermedad mental. No importa que hayas tenido la suerte de no tener un gen torcido en tu ADN, que en tu árbol genealógico no haya el menor antecedente de enfermedad mental, la presión de un entorno hostil, de un trabajo insatisfactorio y estresante, el acoso, una familia desestructurada, una ruptura sentimental, pueden empujarte a un camino que va directo hacia la enfermedad mental. Por eso me ha resultado siempre tan difícil intentar comprender a aquellos insensibles que no comprenden a las personas con enfermedad mental, como si ellos fueran inmunes, tan sólidos que ni un hachazo les hace un rasguño. Somos tan frágiles que es imposible imaginar a cualquier ser humano con un mínimo de sensibilidad y empatía no siendo consciente de poder llegar a vivir una situación en la que él esté al otro lado, que haya atravesado la línea roja pintada en el suelo, y tan invisible que hay que mirarla muy atentamente para saber que está allí. Aquella mujer acabó desapareciendo de mi vida. No recuerdo si fui yo el que obtuvo el alta antes que ella o fue al revés. Nunca llegué a saber lo que fue de ella, tal vez abandonara aquel trabajo infernal y se buscara otro, lo dudo, o puede que tuviera la suerte de pedir el traslado a otra prisión menos conflictiva, o puede que con el tiempo y tras largos periodos de fuertes depresiones, encontrara una buena terapia y lograra distanciarse del ambiente carcelario, endurecerse un poco, salir del trabajo y bloquear su mente, soy una persona en el trabajo y otra fuera de él. No lo creo, la doble personalidad también es una severa patología mental.

Me pareció una buena persona, tal vez se hubiera equivocado al elegir su trabajo, como yo me equivoqué al elegir el mío, pero no tenía muchas opciones y tuve que soportar toda mi vida laboral un entorno estresante y deshumanizado. Aún recuerdo aquel episodio, no llevaba ni un mes en el trabajo, tras tomar posesión, cuando la guardia civil me trabajo un drogadicto que había cometido un delito, para declarar. Venía esposado y les pedí que le quitaran las esposas, en un gesto humanitario. El agente de la guardia civil me advirtió. Viene con el síndrome de abstinencia, no te lo aconsejo. No le hice caso y cometí un grave error. Apenas se había sentado frente a mí y me disponía a hacerle la primera pregunta, cuando se levantó de repente y corrió como un corredor olímpico de cien metros lisos hacia la pared de enfrente, bajó la cabeza y se dio tal testarazo que las paredes retemblaron. Se lo tuvieron que llevar a rastras, imagino que al hospital, porque nadie tiene la cabeza tan dura. Aquello me afectó tanto que me planteé seriamente abandonar un trabajo que tanto me había costado conseguir, mi condición de funcionario que me permitiría llegar a la jubilación sin pasar por el paro o los trabajos temporales. Recuerdo que se lo comenté a mis padres que intentaron disuadirme, aguanta, al principio lo pasas mal, pero es un trabajo seguro.

En mi caso la enfermedad mental no fue generada por una causa exógena, ya estaba larvada en mí desde niño. Tampoco fue un trabajo burocrático, estresante, inhumano, el que disparara la espoleta, antes habían ocurrido muchas cosas que habían trastocado mi mente. Hubieran podido ser otros acontecimientos diferentes, daba igual, porque como me dijo aquel psiquiatra, padecía una depresión endógena, pasara lo que pasara yo siempre estaría deprimido. Sufría una psicosis maniaco-depresiva, o tal vez una bipolaridad, según la etiqueta moderna. En cambio aquella mujer había caído en una grave depresión por culpa de un ambiente de trabajo que no podía soportar. Solo tenía dos opciones, o abandonar su trabajo en la cárcel o sufrir un cambio interior profundo que la transformara en una personalidad diamantina. Esto último no es precisamente sencillo, solo está al alcance de los gurús espirituales, y lleva toda una vida de búsqueda y cambio interior. Elijas el camino que elijas, el camino del guerrero, el desapego budista o cualquier otro camino de conocimiento, pocos son los que alcanzan un nivel más elevado de consciencia, que te permita trabajar en una cárcel, con lo peor de la naturaleza humana, o vivir en un ambiente hostil, o recorrer las calles con una escudilla, mendigando, ser un vagabundo, o pertenecer a los cuerpos de seguridad o del ejército, enfrentados a delincuentes, asesinos y terroristas. Un alma elevada puede hacer todo eso sin contaminarse, todo es puro para los puros, o no hacer nada. Pero los demás tenemos que caminar por la vida con un frágil cristal como mente y esperar que un milagro nos evite el quebrantamiento total.

Después de tantos años, el que aún la recuerde, me indica que dejó huella en mí, una buena persona cuyo cristal estaba a punto de reventar. Seguro que me preocupó, que me angustió darme cuenta de que estaba a punto de cruzar la línea roja y seguir el camino de la enfermedad mental, un camino muy corto, un tiovivo infernal en el que das vueltas y más vueltas sin moverte del sitio. Durante mis largas y numerosas estancias en centros psiquiátricos, conocí a muchos enfermos mentales, pero no de todos me acuerdo, para mí fueron como figuras decorando las paredes del infierno. A pocos traté, de pocos conocí su nombre, con muy pocos intercambié alguna palabra y fueron aún menos aquellos con los que me relacioné como aquella funcionaria de prisiones. Las figuras más decorativas, inhumanas y terribles de aquel infierno fueron sin duda aquellas personas ya mayores, que habían pasado casi toda su vida encerradas, y que ahora eran conducidos en sillas de ruedas desde su habitación al comedor y desde éste a la sala de televisión donde permanecían con la cabeza caída sobre el pecho, babeantes, aparentemente sin percibir nada, sumergidos en sus mundos vacíos y opacos. Para mí eran los “vegetales babeantes”, el signo más claro de la demencia absoluta, la evidencia de hasta dónde puede conducir la enfermedad mental, de cómo debe ser la auténtica locura, no como la de don Quijote, el delirio activo, sino la nula respuesta a cualquier estímulo externo. Cuando les contemplaba en sus sillas de ruedas, totalmente ajenos a lo que pasara a su alrededor, no dejé de preguntarme cómo sería la locura absoluta, la auténtica locura, y si aún conservarían una pizca de personalidad, si su mente seguiría viva, solo que en otra dimensión. Sobre ellos hablaré en el siguiente capítulo de estas historias del otro lado. Nunca hablé con ellos, ni siquiera llegué a conocer sus historias clínicas, por lo que deberé sacar a relucir mi faceta de escritor para aproximarme a lo que debieron de ser sus vidas.

![San+Juan+de+la+Cruz[1] San+Juan+de+la+Cruz[1]](https://i0.wp.com/guerreroimpecable.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/sanjuandelacruz1.jpg?w=323&h=266&ssl=1)

![universo[1] universo[1]](https://i0.wp.com/guerreroimpecable.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/universo1.jpg?w=179&h=232&ssl=1)

![ilustraciones-pinturas-surrealistas-surrealismo-Jacek-Yerka-arte[1] ilustraciones-pinturas-surrealistas-surrealismo-Jacek-Yerka-arte[1]](https://i0.wp.com/guerreroimpecable.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/ilustraciones-pinturas-surrealistas-surrealismo-jacek-yerka-arte11.jpg?w=131&h=114&ssl=1)

![ilustraciones-pinturas-surrealistas-surrealismo-Jacek-Yerka-arte[1] ilustraciones-pinturas-surrealistas-surrealismo-Jacek-Yerka-arte[1]](https://i0.wp.com/guerreroimpecable.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/ilustraciones-pinturas-surrealistas-surrealismo-jacek-yerka-arte1.jpg?w=131&h=114&ssl=1)

![akenaton[1] akenaton[1]](https://i0.wp.com/guerreroimpecable.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/akenaton1.png?w=188&h=232&ssl=1)

![Don-Juan-Matus[1] Don-Juan-Matus[1]](https://i0.wp.com/guerreroimpecable.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/don-juan-matus1.jpg?w=235&h=327&ssl=1)

COMENTARIOS RECIENTES